日本の女神さまで現役最強は誰かと言えば。

それは七福神の紅一点、弁財天さまにちがいない。

何せ彼女は「水」「知恵」「芸事」「富」と多くを司る多彩な神だからである。

現在でも広く親しまれるこの弁財天さま。

いかようにしてこの地位にまで登り詰めたのでしょうか。

ファンタジーの知識があれば、より楽しい!

それでは今回も皆さまの創作活動やゲームへの没入感の参考になることを願って。

ぜひ最後までお付き合いくださいませ。

そもそも弁財天とはなんぞや?

弁財天とは奈良時代に仏教と共に日本にやって来た女神さまです。

「弁財天」または「弁才天」、略して「弁天」とも呼ばれます。

- 「七福神」の中で唯一の女神さまで、人気も高い幸福の神様です。

- 琵琶を持っていて芸事の神様でもあります。

- 美人を表現する「弁天」の示す通り、美の女神でもあります。

元々はインドのヒンドゥー教における女神サラスヴァティーが仏教に取り入れられ、奈良時代の仏教伝来と共に日本に伝わりました。

さらに日本で他の神格と混じりあい、弁財天として独自進化を果たしたのです。

現在でも弁財天は「水」「知恵」「芸事」「富」の守り神として、広く親しまれているのです。

サラスヴァティーから中国を経て

弁財天はインドから中国を経て、奈良時代に日本に伝わりました。

元はサラスヴァティーというインド、ヒンドゥー教の女神です。

サラスヴァティーとは「聖なる川が神格化した神」です。

そのため「水」を司ります。

しかしその後、せせらぎの音から音楽、言葉と連想し、言語を司っていた神と同一視されていきます。

サンスクリット語を発明したのはサラスヴァティーということになり、そこから「知恵」と上記の「音楽」も司る神となります。

ですがインドから中国に渡った際、サラスヴァティーは「知恵」の部分が強調され、経典の字句の記憶や、弁舌の才能を守護する女神であるとされます。

弁財天の別名が「弁才天」とされる由縁です。

ファッションなども中国の貴婦人風となり、インドでは(他の多くの神同様)4本の腕に経典や数珠、ヴィーナ(楽器)を持っていましたが、なんと腕は8本に増え、それぞれの手に武器を持つ勇ましいデザインにリファインされました。

理由ですが、仏教で剣とは煩悩を断ち切る「知恵のシンボル」であるそうです。

ちょっと理解しずらいですよね。

このような形で中国から日本に伝わった弁財天ですが、平安時代になると日本の仏教は、よりインド的要素の強い「密教」が流行りだします。

そしてこの密教の中に、腕がちゃんと? 2本で琵琶を持っている弁財天が含まれていたのです。

こうして中国から「知恵の女神」としてやって来た弁財天に、本来の「水」と「芸事」の要素が戻されました。

さらにこの時代、神と仏を一体とする「神仏習合」という考えが広まり、弁財天は「航海の守護神」宗像三女神(むなかた-さんじょしん)の長女、市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)と同一化されます。

しかしです。

古来より日本には水を司る神様がすでにいました。

それはヤマタノオロチなどを代表とする龍神、蛇神などです。

同じように「水」を司る神同士、うまく折り合いがつくのでしょうか?

江ノ島の龍神の妻として

弁財天が本格的に「水」を司るとなると、当然同じように「水」を司る龍蛇神とも繋がりが生まれます。

弁天さまのお使いに、よく白い蛇が現れるのもこうした部分の影響です。

弁財天が龍神の妻になる、という話しもあります。

鎌倉は江ノ島にも龍がいたそうです。

この龍は人々に害をなす悪龍でしたが、弁財天が悪龍を鎮めるために妻となり、共にこの江ノ島で過ごしたのだそうです。

こういう形で龍神と同一化を果たすという方法ですね。

琵琶に関してもひとつ。

琵琶と言えば日本最大の湖である琵琶湖。形が似ていることから琵琶湖。

ここも弁財天の聖地とされます。

琵琶湖には竹生(ちくぶ)島という島があります。

この島には浅井姫命(アサイヒメノミコト)というローカルな女神がいましたが、琵琶は弁財天のシンボルであったため、浅井姫も弁財天の化身とされてしまいました。

京の都に近く、芸事が好きだった平安貴族に弁財天は贔屓にされていたのです。

富を司るようになる

日本人の主食は米です。

ですから稲穂の実りはそのまま富へと直結します。

日本では豊穣神は富と同じなのです。

この豊穣神というもの、一部の地方では「ウケ」もしくは「ウカ」と呼ばれ、そこから「宇賀神」という神になりました。

宇賀神は富を司る神です。

その姿は老人の頭に蛇の胴体という恐ろしいものです。

これはサンスクリット語で「ウガヤ」が「蛇」を表すためです。

ここから転じて、日本では蛇は富を司る、と考えるようになりました。

さて、日本で蛇の神と言えば「水神」でしたね。

弁財天は「水」を司りますね。

さらに龍蛇神との結び付きも生まれていましたね。

そして富の象徴、稲作に水は不可欠です。

ということで、室町時代にはすでに宇賀神と弁財天は同一視されていたようですね。

そしてそれまで弁舌の才からはじまったので「弁才天」と呼ばれていたのが晴れて、富も司るようになったことで「弁財天」と呼ばれるようになりました。

室町時代になると織田信長などの改革により、流通経済が発達します。(楽市楽座)

この頃から富をもたらす「福の神」が商人たちの間で信仰され、七柱の神からなる「七福神」が広まります。

弁財天もメンバーに選出されました。

さらに江戸時代。

江戸城下はたくさんの運河が走る水の町でした。

運河が流通経路となるので、水と富を司る弁財天はさらに人気が上がりました。

また、天下泰平の世では庶民も琴や三味線を楽しむようになり、芸事の守護神として特に女性からの信仰も増えていきます。

そして現代。

弁財天は日本で最強の幸福の女神として、今なお親しまれているのです。

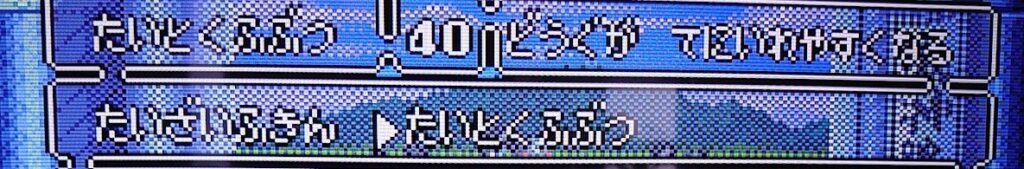

『鬼神降臨伝ONI』

スーパーファミコンの和風RPGではアイテムドロップ率を上げる魔法として弁天召喚というものがありました。参考までに。

カップルが乗ると別れるボート

例えば都内、井の頭公園のボートにカップルで乗ると二人は別れる。

そんなジンクスを聞いたことはありませんか?

これは実は嫉妬深い弁財天が二人の仲を引き裂いている、と言われます。

井の頭公園も実は弁財天を祭っているんですよ。

ですがこれ、元々はデマカセでした。

しかも舞台は上野不忍池です。

江戸時代、不忍池に祭られた弁財天を参拝しようと多くの遊女が訪れていたそうです。

その遊女らと女遊びがしたい男どもですが、女房と一緒では遊べません。

そこでひとりで不忍池へ行けるように嘘をつきます。

「弁天さまが嫉妬して、おいらたちを離婚させちまわないよう、おいらひとりで参拝済ましてくらぁ」

そんな感じです。

ただ一方で、弁財天は独身者には同情を寄せてくれて、良縁を結びつけてくれる縁結びの一面もあるんですよ。

もう無敵ですね。

まとめ

- 元はヒンドゥー教の女神サラスヴァティー

- 仏教伝来と共に弁才天として伝わった

- 「水」「知恵」「芸事」「富」を司る

- 七福神の紅一点

いかがだったでしょうか。

仏として伝来した弁財天ですが、宇賀神や宗像三女神などとの神仏習合を経て、最終的には神社にも祭られるようになりました。

七福神の紅一点でもありますしね。

さらにさらに近年では「金星」とも結びつけられるようになり、金星の女神ヴィーナス(アフロディーテ)まで同一視されているそうです。

もう手がつけられませんね。強すぎる。

芸達者で頭がよくてお金もあって美しい。

まさに最強の女神ではないですか?

そして水です。

暦で水を表す「巳の日」(巳は蛇のこと)は弁財天さまに感謝を捧げつつ、おうちの中の水回りを綺麗にしてみましょう。

きっと御利益があるはずですよ。

それではまた!